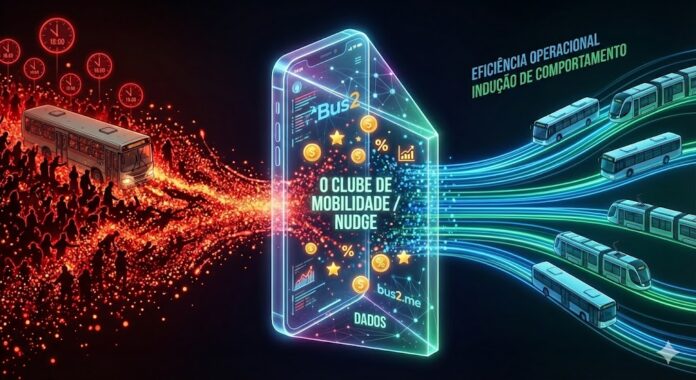

Como o gerenciamento da oferta através da indução do comportamento é uma disrupção do sistema

O setor de transporte público coletivo brasileiro permanece, há décadas, refém de um modelo de planejamento fundamentado na “gestão por médias”. Dimensionamos frotas para atender ao “passageiro médio” através das “velocidades comerciais médias” e estruturamos modelos tarifários a partir de “custos médios” generalizados. Esta abordagem estática, embora operacionalmente conveniente, revela-se crescentemente inadequada diante da complexidade e heterogeneidade dos padrões de mobilidade urbana contemporâneos.

A aprovação do Novo Marco Legal do Transporte Público Coletivo (PL 3278/2021) pela Comissão de Infraestrutura do Senado Federal transcende o mero avanço legislativo. Trata-se de um divisor de águas que explicita a urgência de uma transição conceitual fundamental: da gestão da oferta (veículos e infraestrutura) para a gestão de comportamentos e da demanda. Este movimento reflete tendências globais observadas em sistemas de transporte avançados, onde a eficiência operacional é crescentemente obtida através da modulação inteligente da demanda, e não apenas pela expansão da oferta.

Neste novo cenário, o conceito de Clube de Mobilidade deixa de ser uma “firula” de marketing para se tornar uma ferramenta de engenharia econômica e operacional. Uma das formas que acreditamos ser possível mudar a percepção do transporte coletivo, seria aplicar, mais uma vez, “física quântica” no transporte, entender que cada partícula, ou seja, cada passageiro, tem um comportamento único que pode ser alterado pela simples presença de um incentivo certo no momento certo.

Superação da Opacidade Informacional e a Gestão Baseada em Dados

Historicamente, os sistemas de transporte coletivo brasileiros operam em regime de elevada opacidade informacional. Sabemos que o ônibus estava cheio, mas não quem estava dentro dele. Sabemos que os veículos atrasam e o usuário deixa o sistema, mas não sabemos exatamente o porquê.

O Novo Marco Legal exige, no seu inciso XII, a “gestão pública dos dados”. Não adianta olhar para a planilha consolidada no fim do mês. Precisamos saber que a Dona Maria embarcou às 07:17 no ponto X com 4 minutos de atraso. Se fizermos pequenos ajustes a viagem que deveria ser às 17:45, mas passará atrasada às 7:47 será ofertada exatamente esse horário e com os incentivos certos a mesma Dona Maria embarcará com previsibilidade. Não apenas mudará seu comportamento com benefícios como trará ganho operacional ao sistema.

É aqui que entra a tecnologia. Ao processarmos bilhões de registros de bilhetagem e GPS, conseguimos entender o comportamento de linhas e horários. O Clube de Mobilidade é a interface que transforma todo volume de dados em ações.

A Engenharia da Indução: O Clube como Ferramenta

O Clube de Mobilidade caracteriza-se como plataforma digital de relacionamento que conecta usuários e operadores através de mecanismos de incentivo e comunicação bidirecional. Estruturalmente, funciona como programa de benefícios integrado ao cotidiano operacional do sistema de transporte.

Cada viagem realizada, interação registrada e feedback fornecido podem gerar pontos, recompensas e reconhecimento, estabelecendo vínculos relacionais que transcendem a transação econômica básica. O usuário deixa de ser elemento passivo no sistema para tornar-se participante ativo, cujas escolhas são valorizadas e cujas opiniões influenciam melhorias operacionais.

A arquitetura do Clube de Mobilidade integra duas dimensões essenciais: comunicação efetiva e estrutura de incentivos. Esta combinação cria senso de pertencimento e engajamento, elementos críticos para a construção de lealdade em contextos de alta competição modal.

Os dados já capturados rotineiramente pelos sistemas de transporte constituem matéria-prima para personalização de estratégias de engajamento. Informações sobre rotas utilizadas, horários preferenciais e frequência de deslocamentos permitem segmentação precisa e ações direcionadas.

A partir daí, é possível personalizar mensagens, campanhas de engajamento. Tudo para fortalecer o vínculo com o usuário e elevar sua experiência. Passageiros que usam o transporte em horários de menor movimento podem receber pontos extras, aqueles que participam de desafios ou fornecem feedbacks sobre o serviço podem ser recompensados com vantagens no próprio sistema. Tudo isso é feito respeitando a privacidade e o anonimato dos dados, seguindo as boas práticas que garantem transparência e segurança.

A modulação da demanda por Incentivos

Consideremos campanha específica: “Viaje fora do horário de pico e receba pontuação em dobro”. Esta intervenção aparentemente simples possui profundas implicações operacionais e econômicas.

Estudos de elasticidade temporal demonstram que parcela significativa da demanda apresenta flexibilidade horária. Se conseguirmos induzir migração de apenas 5% dos usuários do horário de pico para períodos adjacentes, os impactos são substanciais: redução da necessidade de frota suplementar, diminuição de custos de capital (CAPEX) e operacionais (OPEX), melhoria nos níveis de conforto e regularidade.

O custo dos incentivos oferecidos representa fração mínima comparada às economias operacionais geradas. Adicionalmente, há ganhos intangíveis em qualidade de serviço, satisfação do usuário e mudança da percepção quanto as externalidades negativas (atrasos, poucos horários, etc).

O Operador do Futuro

O operador de transporte que sobreviverá à próxima década não será aquele que melhor negociar os insumos ou a compra de veículos, mas aquele que melhor entender o passageiro. O Novo Marco Legal apresenta segurança jurídica, a tecnologia de dados precisão científica, e plataformas como o Clube de Mobilidade são mecanismos para ação.

Mesmo em cenários de eventual implementação de tarifa zero em escala nacional, a excelência operacional e o relacionamento com usuários permanecem imperativos. O discurso não pode deteriorar-se para “transporte público coletivo é tão ruim que nem de graça presta”. Estamos diante da oportunidade de sair da defensiva — apenas almejando equilíbrio dos contrato — para a ofensiva, mudando a percepção do usuário. Fidelizar o passageiro não é apenas garantir que ele volte amanhã, é garantir que o sistema exista no ano que vem.

As ideias e opiniões expressas no artigo são de exclusiva responsabilidade do autor, não refletindo, necessariamente, as opiniões do Portal CSC